李松:我的碑学之路

发表日期:2018-09-27 08:50:50

来源:本站

被阅读[4395]次

我学习魏碑大概已经有二十个年头了。总结起来,解决技巧问题和个性风格的确立与完善问题,是我多年苦心经营的两大课题,或者说是两大难题。我的碑学之路,主要是技巧之轮,风格之毂驱动的。

李松先生近照

解决技巧问题是首要的基础课题。我首先是从北碑笔法技巧和塑字技巧两个点切入的。北碑技巧之难,主要有两个方面:一是用笔;二是结字。北碑往往是“一碑一格,一石一貌”,“笔无常形,字无常态”。用笔和结字都存在极大的变异性,其变异之大之奇让人眼乱,以至令习碑者无从下手。

习碑必须首先要解决方笔的问题。孙伯翔先生有“习碑必学《始平公》”的提法。这句话对我启发很大。我理解孙先生此语之要义在于,北碑笔法之首法,当属方笔笔法,方笔不能为,也就无从谈习碑。《始平公造像》的笔法技巧堪称“方笔之极则”,对《始平公》笔法领略了,方笔技巧的难点就解决了。在实践中,这是非常重要的,也是非常奏效的。

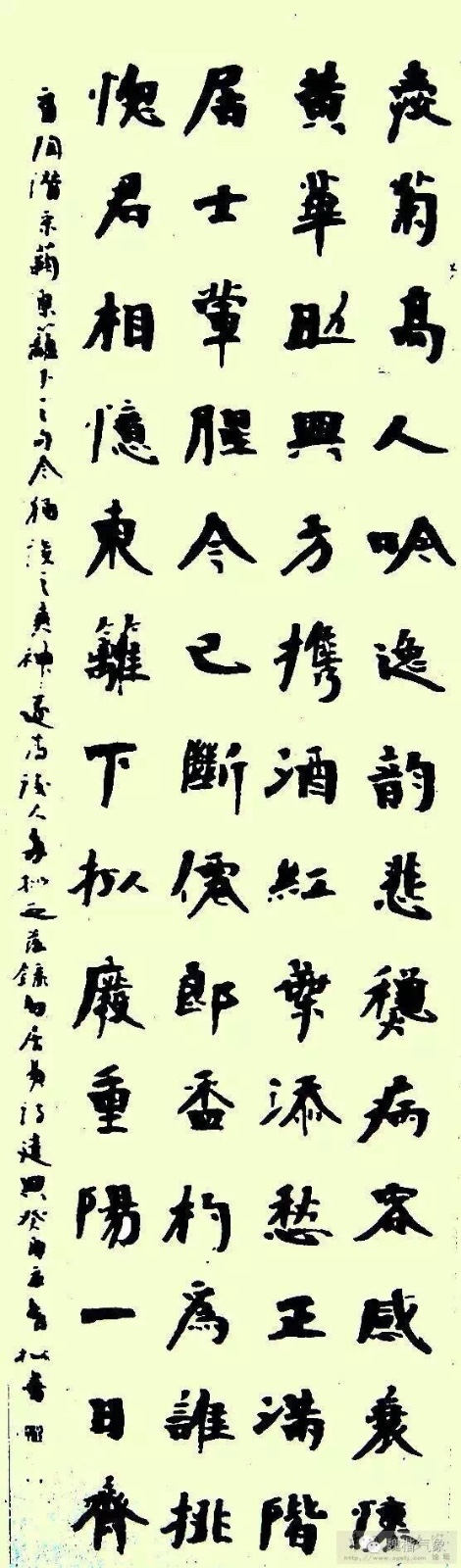

于是,我开始强攻方笔。主临《始平公造像》和《张猛龙碑》。对方笔的猜解感觉十分困难,当时所用的方法是,以唐楷笔法套用碑法,用的是藏顿之法。此方法可以将笔形刻画得比较淮,觉得能将笔画写淮的方法就应该是“正法”了。于是,就进入了第一个误区。这种方法虽可将笔画写淮,但是用笔的动作繁琐复杂,笔致死板,满纸浑黑,了无生气。(五届国展和五届中青展的入选作品就存在这一严重的问题,见图一图二)

图一、五届国展作品

图二、五届中青展作品

认识到这一点后,又重新对方笔技巧问题进行反复研究。发现康有为有:“圆笔用绞,方笔用翻”的说法。之后,在不断地反复揣摩和体会中,终于发现用“切锋和翻锋”之法最为简洁便利,笔形能淮,笔意也足,动作简单,干净利落。“切翻”的用笔技巧关键是用侧锋,对侧锋笔法的研究,是我当时的一个重点课题。于是,我将中锋与侧锋进行了比较深入的研究,并总结出了各自的要领与方法法则。

我认为:“用笔关键是控制锋变。中锋笔法,是运用主毫和正锋的锋变技巧;侧锋笔法,是运用锋尖和副毫的锋变技巧”。同时,又得出这样一个结论:“中锋笔法之变,主要体现在粗细、长短和直线与弧线上;侧锋笔法之变,则主要体现点画的丰富造型上”。“中锋与侧锋都是优良的笔法技巧,各有各的独特方法与艺术表现力,二者没有优劣之分”。“判断笔法的优劣,不可以中锋还是侧锋论,标淮只有一个,就是笔画的质量”。对侧锋笔法的这种分析判断,是我在学习魏碑方笔的实践中,思悟出来的。并将这一判断写入我的论文《笔法研究》中(此论文在第六届全国书学理论研讨会获论文二等奖)。更主要的是,我就是用这一技巧理论,指导自己的实践和相关的教学,实践效果令人满意。

这一课题的解决,使我的字在气息上有了一个明显的改善,在用笔上出现了爽朗率意,轻松自然的东西。但是,随着对北碑认识和理解的不断提高,以及,听到同道挚友中肯的批评,发现作品笔法变化的技巧含量偏低,表现力太差!这样的面目,一点儿也不是自己想追求的面目。于是,又进入了新的困惑与思考之中。

寻找自己个性的技巧语言元素和个性风格的元素,掌握和获取更多的技巧和表现方法这一重要课题,横在我的面前。

我认为,个性审美的定势,将决定一个人艺术发展的方向,并会影响他的取法方向。按照“因性以练才”(刘勰《文心雕龙》句)的古训,我自认定,我的审美定势是在劲健潇洒一格,其取法的方向,要相对比较集中在具有这类风格的北魏墓志与碑刻一脉之中。之后,就将触角伸向北碑的纵深领域,逐渐开始了体系化的研究方向。

《张猛龙碑》是我临习时间最久的一碑,其笔法变异的技巧与字形纵横变形的技巧对我影响很大。此外,用比较长的时间从《元鉴墓志》、《元桢墓志》、《元绪墓志》(见图三及选字临作)、《元遥墓志》、《封君夫人长孙氏墓志》(见图四及选字临作)、《李谋墓志》、《石婉墓志》、《元彬墓志》、《司马景和妻墓志》、《元飏墓志》等北魏墓志,以及《大爨》、《嵩高灵庙碑》、《姚伯多造像》等刻石取法。

图三、临元绪墓志

图四、临封君夫人长孙墓志

这一时期的字,技巧含量虽然有明显增加,个性的东西也稍见端倪。但是,又滑向了另一个极端。由于抠得太细,作品过于强调笔形的形态变化,用的短线太多,笔画碎,字形散,气不守中,通篇零零落落。作品宏观的东西,整体的东西缺失。纠缠于细枝末节而丢却了宏观整体,这可算是大问题了。这个问题的存在,也遭到挚友严厉的批评。这一阶段,是我习碑最痛苦最困惑的一个时期。

从那里找答案,找启示呢?经过不短的苦思冥想,我把目标锁定在对孙伯翔先生的研究上。因为,他是当代集北碑之大成的人物。

我一度很专注地临习过孙先生的字,寻找他研究北碑以及开拓北碑的方法路数。研究其学古的法源何在?所融会的元素是哪些?个性的特征及走向如何?从他那里辨析可供借鉴之处,从而指导自己的学碑思路与方法。通过对孙先生作品的临习,解读他笔法、结构技巧的语言和密码。我认识到,在他的作品中,包含着大量经典北碑的精华。一方面,对孙先生的字理解得更加深刻了;另一方面,从中发现了许多对我非常有指导意义的东西。

我临习和研究孙先生的书法,还有另一个主要思路,就是站在自我的立场,从风格路数的角度与其比较,寻找区别和差异。目的是为了避开他的风格走向,并为自己的书风书路确定方位。

我非常理性地认识到,尾随当代名家或追驿时风,肯定会造成“追尾事故”。尽趸时货者,起码艺术心理有不健康的成分,肯定是没有思想没有出息的“书家”。执着地走自己的路,坚定地走传统体系化之路,其底气必足,而后劲定强。

之后,我又专注地潜回上边所罗列的那些碑版中。经过一段的调整,作品的整体气息有了明显的好转。第七届全国书法展的作品,就是当时反思调整后创作的。(见图五)

图五、第七届国展作品

在技法的学习和研究上,我的指导思想是,不迷信也不斤斤计较于“取法乎上”的说教,而是着眼于“取法乎当”并“取法乎用”。“取法乎当”是指:凡和我脾胃者临之久,取之多;不和者品其味,辨其理。“取法乎用”是指:凡合我审美表现力者直取速获,果断纳入笔下,并在实践中反复尝试,使之和谐、合法、合理,并将其强化为自己个性化的技巧语言,以期个性风格的逐渐确立与不断丰富和完善。这种取法用法的思路,一直是我治学的思想方法。

我始终认为,一个高水淮的书家,其作品中技巧的含量,必须是非常丰富而且是非常精纯的。只有这样,才真正具有高超的艺术表现力。王羲之的字被后人摹拟了将近二千年,至今,人们还在执着地趋之若骛,取之愈难,其品愈高,就是凿凿之证。此外,其个性一定是鲜明而独特的,必须是与“同祖同宗”有鲜明的区别律的。孙过庭、颜真卿、米芾、苏东坡、王铎莫不如此。

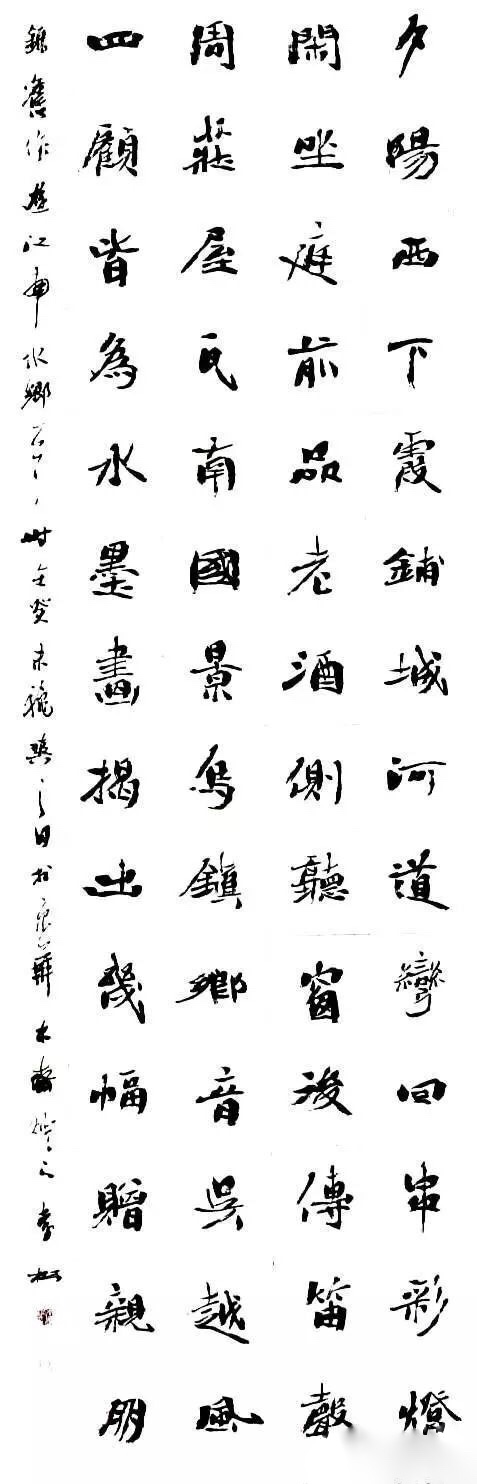

基于如此的思路,近些年来,思考、反省、研究的成分多了,对自己的字,在风格上,在整体上和宏观上考虑得多了。始终坚定地朝既定道路跬跬而行,不管当代书法界的时风怎样刮,不管作品是落选还是参展,始终一舵默航。(见图六,近期小品斗方管道昇诗)

图六、李松书斗方

我在八届国展获奖,有幸运的成份。展览按书体评选,我的作品有很大优势,因为,当代楷书的创作处在低迷状态。同时,也有成功的因素,数十年的苦心勠力,得到了权威展事的真正肯定。为八届国展的创作,我有一定的定向性,最主要的是分寸的把握。当时的思路是,第一,一定坚持自己的风格路数;第二,作品调子不能太温也不能太火;第三,笔法、结字、墨法技巧含量要高,一定要有鲜活的表现力。

习碑二十几载,不同的阶段对碑的理解与把握曾出现不同的问题,其中有收获也有教训,回想起来实属必然。有如一个人一生中总要得大病小病,有病绝不可讳疾忌医,要及时治疗。还必须要总结致病原因,以防微杜渐。我认为,在学书的道路上,还必须有各种各样的“事故”发生。教训与失败是收获更是经验。书法艺术是完完全全的个体行为,个体的审美能力、自省能力、把握能力显得尤为重要。

我的习碑之路,感觉不是走在“走的人多了便有了路”的路上,总感觉是独自走在歧荒的域界。值得一提的是,我的周围有好几个甚具实力的同窗、同道和挚友。他们法眼透骨,他们的“淮星”经常瞄淮我的笔尖,每当我散毫偏锋之时,“子弹”会及时扫射过来,让我警醒。

李松于京华沐斋灯下